Das Werk, das unter der Leitung von Historiker Thomas Metzger, Professor für Geschichte an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, entstanden ist, basiert auf Tagebüchern, Briefen und Zeitzeugenberichten.

Neben Metzger und der Historikerin Helen Kaufmann haben sechs weitere Autoren aus der Schweiz, Tschechien und Österreich zur Aufarbeitung dieser Geschichte beigetragen.

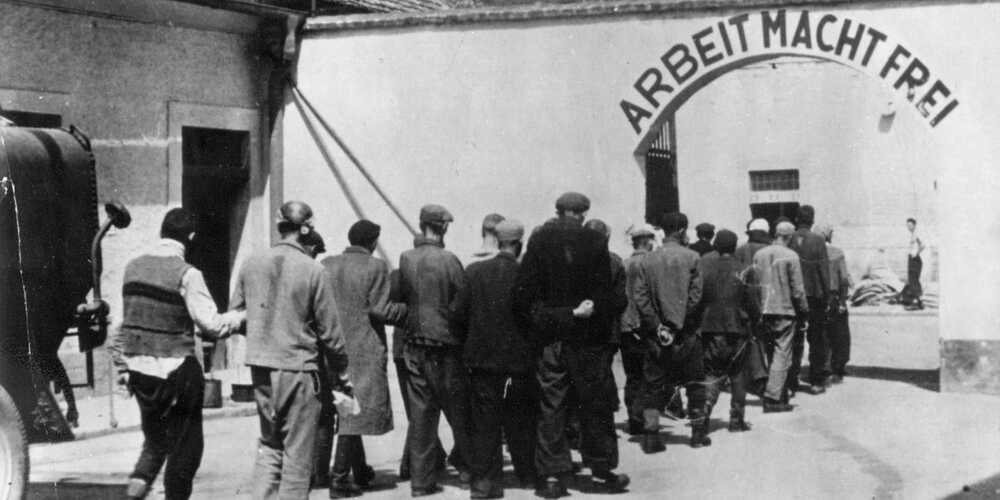

Ein historischer Ort

Die geretteten Menschen wurden damals im Hadwig-Schulhaus in St.Gallen untergebracht – genau dort findet nun auch die Buchvernissage statt.

Nur etwa zehn Tage lang bleibt das Hadwig Schauplatz der Rettungsaktion. Hier wurden die Geretteten untersucht, desinfiziert und medizinisch behandelt, bevor es in Quarantänelager weiterging, meist in der Westschweiz.