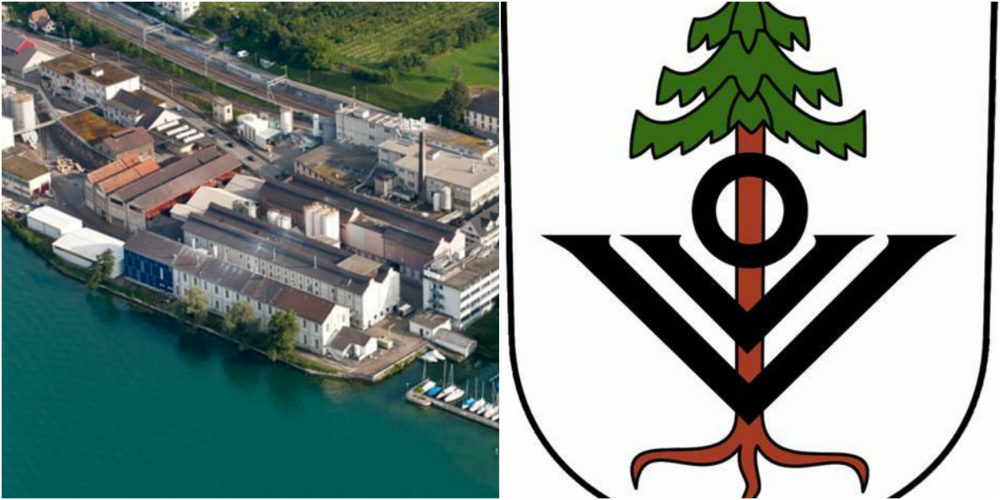

Das Betriebsareal der Chemischen Fabrik in Uetikon am See wurde nach deren Gründung im Jahr 1818 fast 200 Jahre lang industriell genutzt. Durch Aufschüttungen in den Zürichsee wurde das Areal bis in die 1950er-Jahre fortlaufend vergrössert. Die Seeuferschüttung besteht im Wesentlichen aus Produktionsabfällen, Aushubmaterial sowie Bauabfällen und ist an der Ufermauer etwa vier bis sieben Meter mächtig. Die jahrzehntelangen Tätigkeiten, insbesondere die Düngerproduktion, hinterliessen Spuren auf dem Betriebsareal und im See.

Aufgrund der Schwermetalle im Untergrund ist das Areal im öffentlich einsehbaren Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Im Zusammenhang mit den Bauprojekten auf dem Areal wird belastetes Material entsorgt wo notwendig. Das Areal kann gefahrlos genutzt werden. Für die Bevölkerung besteht zum jetzigen Zeitpunkt und auch in Zukunft keine Gefahr.

Ausgangslage

Diverse Untersuchungen zeigten, dass am Seegrund auf einer Fläche von rund 75'000 m2 mit Schwermetallen belastete Sedimente vorhanden sind, die entfernt werden müssen. Ziel der Sanierung ist es, die Gefährdung der Gewässerökologie, also der im Wasser lebenden Flora und Fauna, zu beseitigen. Weder für Menschen noch für das Trinkwasser besteht oder bestand ein Risiko. Baden im See ist heute und auch in Zukunft absolut unproblematisch.

Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist als Eigentümerin des Zürichsees für die Sanierung verantwortlich. Die Kosten werden zu 80 Prozent durch die Zeochem AG (ehemals Chemie Uetikon AG) als Verursacherin und zu 20 Prozent durch den Kanton Zürich getragen. Diese bleiben in Verantwortung.

Zeitlicher Ablauf

Die Sanierung begann Ende April 2022 im östlichen Teil des Perimeters. Im Winter 2022/2023 folgten die Arbeiten im Gebiet des Hafens Langenbaum und im westlichen Teil des Perimeters. Zurzeit ist rund die Hälfte der belasteten Fläche saniert.

Bauprojekt und Projektänderung

Der Abtrag der belasteten Sedimente erfolgt von einem Ponton aus. Ein sogenannter Sanierungskasten (9 x 24 Meter) wird von dort auf den Seegrund abgesenkt. Innerhalb des Kastens saugt eine Pumpe in bis zu 30 Metern Tiefe die belasteten Sedimente ab, die über einen Schwimmschlauch als Schlamm-Wasser-Gemisch an Land gefördert werden.

Die entfernten Sedimente werden auf dem Areal in einer temporären Halle aufbereitet. Dabei entsteht ein Filterkuchen, der noch innerhalb der Halle in Container gefüllt wird. Die Container werden zu den Entsorgungsanlagen transportiert. Das abgesaugte Wasser wird zunächst behandelt und anschliessend in den See zurückgeleitet.

Ufermauer stabil behalten

In gewissen Bereichen werden andere Verfahren angewandt. Beim Blockwurf entfernte ein Taucher das Feinmaterial zwischen den Blöcken manuell mit einer Saug-Lanze. Im Hafen kam ein schwimmender Saug-Bagger zum Einsatz.

Im Rahmen der Ausführungsplanung wurden im Jahr 2021 weiterführende Untersuchungen durchgeführt. Die Resultate zeigten, dass in einem Teilbereich vor dem Blockwurf (ca. 20 Prozent der Gesamt-Sanierungsfläche) die belasteten Ablagerungen in grösserer Mächtigkeit vorliegen als bisher angenommen. Anstatt bis rund 2 Meter liegt das Material bis zu 7 Meter tief. Würden die Belastungen in diesem Bereich – wie ursprünglich geplant – vollständig abgetragen, würde dies zu grossen Risiken führen. So könnte die Ufermauer instabil werden.

Die am besten beurteilte Variante, um das eingangs erwähnte Sanierungsziel zu erreichen, ist, die Belastungen durch sauberes Material zu überschütten. Damit wird nachhaltig unterbunden, dass die aquatische Umwelt gefährdet wird. Als Schüttmaterial wird ein sandig-kiesiges Substrat verwendet. Die langfristige Stabilität des Schüttkörpers ist gewährleistet. Die Oberfläche ist geeignet, dass Wasserpflanzen und Fische wieder ansiedeln können.